人間関係リセット症候群は本当に病気なのか?

「人間関係リセット症候群」という言葉が最近ネットで話題になっています。人付き合いに疲れた人が、突然すべての人間関係を断ち切る行動を指す言葉ですが、果たしてこれは本当に「病気」なのでしょうか?

私の考えは逆です。むしろ、リセットすることこそが動物としての本質なのではないでしょうか。

リセットは本当に異常なことなのか?

オオカミの群れでは、新しいボスが古いボスを倒したら、倒されたボスは群れから追い出されます。これはリセットではないでしょうか?

また、企業でも利益を生まない社員を解雇することは当たり前のように行われています。「あなたはもう不要です」と言われ、強制的に社会的なリセットを強いられるのです。

それなのに、個人が人間関係を整理すると「病気」扱いされる。このダブルスタンダードには苛立ちさえ感じます。

人間関係をリセットをした偉人達

人間関係を断ち切ることに罪悪感を抱かせる風潮がある。しかし、それは本当に悪いことなのだろうか?

歴史を振り返っても、多くの偉人たちが環境を変え、時には人間関係を断ち切りながら新たな道を切り開いている。

例えば、

- 夏目漱石はロンドン留学中に孤立し、自分を見つめ直すことで作家としての道を拓いた。

- 西郷隆盛は奄美大島での隠遁生活を経て、新たな生き方を模索した。

- ベートーヴェンは難聴による孤独を受け入れ、音楽に没頭することで名作を生み出した。

彼らは「人間関係をリセットしたこと」そのものが問題だったわけではなく、その後の生き方をどう選んだかが重要だった。

リセットが人間の自然な行動であることを示す歴史上の事例

1. 織田信長の「比叡山焼き討ち」(1571年)

織田信長は、戦国時代の日本で強大な力を持っていたが、敵対勢力との関係を何度も断ち切り、新たな環境を作ることで権力を拡大した。特に「比叡山焼き討ち」では、長年のしがらみを断ち切ることで、自らの支配体制を強化した。これは「関係のリセット」を戦略的に行った例だ。

2. フランス革命(1789年)

フランス革命は、旧体制(アンシャン・レジーム)を徹底的に破壊し、新たな社会秩序を築こうとした典型的なリセットの例だ。王政を倒し、貴族や旧権力層との関係を完全に断ち切ることで、自由・平等・博愛を掲げた新しい国家体制を作ろうとした。だが、その過程でリセットが繰り返され、内部対立も多く発生した。

3. 明治維新(1868年)

江戸時代から続いた幕藩体制を終わらせ、近代国家を目指した明治維新も大規模なリセットの例である。武士階級の特権を廃止し、西洋の制度を取り入れることで、日本は一気に近代化を進めた。従来の関係性を維持するよりも、新しい秩序を構築することが国の発展に繋がった好例と言える。

これらの事例からも分かるように、社会の変革や進化には「関係のリセット」が不可欠だったことがわかる。

社会が求めるリセットと、個人が求めるリセットの矛盾

現代社会は、個人主義の方向に進んでいます。

- 終身雇用が崩壊し、転職が当たり前の時代になった

- アメリカのGoogleやイーロン・マスク、トランプ大統領の「You’re fired!」文化

リセットを強制しているのは社会そのものなのに、個人がリセットするのは「異常」だと言われる。この矛盾こそ、問題の本質ではないでしょうか。

時間は有限、人間関係は増え続ける

時間は増えません。しかし、人間関係は年齢とともにどんどん増えていきます。

やりたいことも増え、社会での責任も増え、やるべきことも増えていく。その中で、全ての人間関係を維持し続けるのは現実的に不可能です。

「リセットすることは悪いことではない」

むしろ、リセットしなければ、自分の時間もエネルギーも失われてしまう。そんな単純な事実を無視して、人間関係リセットを病気扱いするのは、社会の欺瞞ではないでしょうか。

ダンバー数が示す「リセットの必然性」

学問的な視点から見ても、人間関係のリセットは自然なことです。

イギリスの人類学者ロビン・ダンバーによれば、「人間が安定して維持できる関係の上限は150人程度」だとされています。

しかし、現代ではSNSの普及により、何百、何千もの人間関係を持つことが可能になりました。それでも、人間の脳が処理できる限界は変わらないのです。

ならば、定期的に人間関係を整理するのは、むしろ当然の行動ではないでしょうか。

社会の仕組みにリセットは組み込まれている

そもそも、社会の仕組み自体がリセットを前提に成り立っています。

- 幼稚園 → 小学校 → 中学校 → 高校 → 大学 → 就職

- 転職や独立

- 定年退職

このように、人間関係のリセットを強制してきたのは社会です。

にもかかわらず、個人が自主的にリセットを選ぶと「病気」扱いされるのは、おかしくありませんか?

企業は「利益のためのリセット」は平気で行うのに、個人が「自分の幸せのためのリセット」をするのは許されない。この矛盾を放置したまま、人間関係リセット症候群という言葉を流行らせるのは、まさに欺瞞そのものです。

インターネットやメディアは、人々の行動にラベルを付け、病気のように扱うことで不安を煽り、アクセス数を稼ぐ。この行き過ぎたテクノロジー・資本主義・階級社会こそ病気ではないのでしょうか。

「人間関係リセット症候群」の検索動向から見るメディアと個人の立場

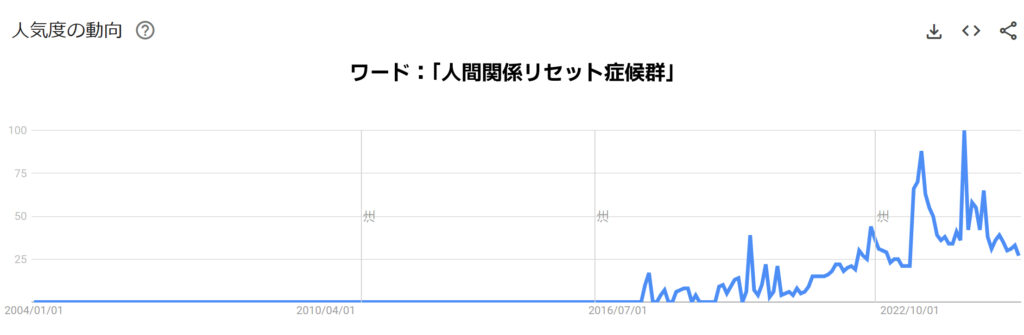

Googleトレンドのデータを見ると、「人間関係リセット症候群」という言葉は2016年頃から徐々に認知され、2021~2023年に検索数が急増、その後減少傾向にあります。この現象を オールドメディア・SNSメディア・個人 の3つの視点から分析します。

① オールドメディア:社会問題化

テレビや新聞は「最近の若者は簡単に人間関係を切る」と問題視し、SNSの影響やコミュニケーション不足を指摘。専門家の意見を交えて報道し、中高年層の関心を高めました。

② SNSメディア:共感と正当化

SNSでは「リセットは自己防衛」として肯定的に語られ、「無理な関係を続けなくていい」という価値観が拡散。体験談がバズり、若者を中心に話題化しました。

③ 個人・大衆:実体験に基づく検索

検索する人の多くは、①リセットしたい人(方法や体験談を知りたい)、②リセットされた人(理由や対処法を知りたい)に分かれ、それぞれの悩みを解決しようとしています。

結論:リセットは良いor悪いではなく、最適な選択を

「人間関係リセット症候群」は、メディアによって扱われ方が異なりますが、大切なのは「自分にとって最善の人間関係の形を見つけること」。リセットは時に必要ですが、繰り返しすぎると孤立につながるリスクも。バランスを考えながら、自分に合った関係を築くことが重要です。

まとめ:リセットは生きるための戦略である

「人間関係リセット症候群」という言葉は、ただ人々を不安にさせるための虚構に過ぎません。

リセットすることで失敗を経験するかもしれない。でも、それもまた学びです。

本当に必要なのは、「リセットは病気」と決めつけることではなく、リセットした結果どうなるのかを考え、どう立ち直るかを学ぶことです。

それさえできれば、リセットは何も問題ではない。

「リセットするな」ではなく、「どうリセットするか」が大事なのです。